Christine Bretonnier-Andreani sort un nouvel essai : Jean Giono, un désir monstre au-delà de toutes les transgressions

Et bientôt des séance de présentation et dédicace :-

– le 2 aout à Gréoux-les-bains dans le cadre des journées Giono 2025

– le samedi 23 aout à la librairie Alma de Bastia, avec Isabelle-Rachel Casta qui a préfacé l’essai

– à la librairie La marge d’Ajaccio (date non encore fixée)

– à la librairie Papi de Bastia (date non encore fixée)

Aujourd’hui disponible le coffret CD le lecture musicale Le grand troupeau de Jean Giono.

Aujourd’hui disponible le coffret CD le lecture musicale Le grand troupeau de Jean Giono.

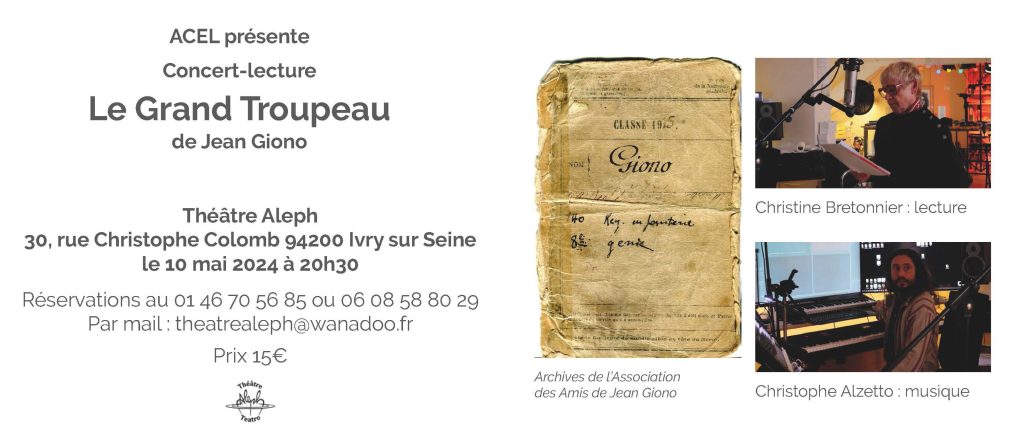

Il s’agit d’une lecture de Christine Bretonnier-Andreani sur une musique de Christophe Alzetto.

21 septembre 2024 : Concert-lecture du Grand troupeau de giono

Les 21 septembre 2024 à 15 heures, à l’auditorium du Musée de Bastia, dans le cadre de la journée Européenne du Patrimoine, Christine Bretonnier-Andreani en compagnie de Marc Giorgi et Fred Bittoun réalisera un concert-Lecture du Grand troupeau de Giono.

à voir le petit teaser réalisé à l’occasion du concert-lecture du 10 mai au théâtre Aleph d’Ivry-sur-Seine :

Concert-Lecture du 10 mai 2024 au théâtre Aleph d’Ivry-sur-Seine

Concert-lecture du Grand Troupeau au théâtre Aleph le 10 mai 2024

Christine Bretonnier-Andreani

Christine Bretonnier-Andreani est professeure agrégée de lettres Modernes, essayiste et poète, membre de la Société d’Étude de la Langue Française du XXe et du XXI siècles. Elle est une spécialiste reconnue de Jean Giono.

Lecture musicale de poésies

Le 2 décembre 2023, à la médiathèque Luxembourg de Meaux, dans la cadre du deuxième salon des auteurs locaux, Christine Bretonnier accompagnée du pianiste Damien Michel, réalisait une lecture musicale de poésies issues du receuil « écho et contrepoint » aux éditions Maia, coécrit par Christine Bretonnier et Stéphane Marty.

Christine Bretonnier-Andreani et Marc Giorgi présentent leur essai : Giono et la Corse au salon du livre de Bastia le 12 juillet 2023

Christine Bretonnier-Andreani était invitée au premier salon du livre de Bastia, organisé par la librairie Alma, avec Marc Giorgi, son coauteur, pour présenter son essai : « Giono et la Corse », les 11, 12 et 13 juillet 2023.

Concert de Damien Michel à l’hôpital Gustave Roussy le 16 octobre 2022

Concert de Damien Michel à l’hôpital Gustave Roussy le 16 octobre 2022 : – Bach – Chopin – Shumann – Debussy

Lecture Musicale de Giono et la Corse le 22 juillet 2022 à la librairie Alma de Bastia

Lecture musicale de « Giono et la Corse » le 22 juillet 2022 à la librairie Alma de Bastia avec son coauteur Marc Giorgi et Damien Michel pour la musique.

Jacques Fusina parle de « Giono et la Corse » dans une interview de Musanostra

Conférence « Giono aux prises avec ses montres » le 4 décembre 2021 à la salle du manège de Meaux

Conférence « Giono aux prises avec ses monstres », par Christine Bretonnier, le 4 décembre 2021 à Meaux, Médiathèque Luxembourg. Cette conférence s’inscrit dans le cycle des événements commémorant le cinquantième anniversaire de la mort de Jean Giono.

Voyage au centre de « Montres »

Cette vidéo est un voyage au centre d’une œuvre de Christophe Alzetto « Monstres » créée sur commande pour illustrer l’essai « QUASI MODO / EXTRA MODUM » aux éditions MAIA de Christine Bretonnier. Dans un entretien filmé Christine Bretonnier, l’essayiste et poétesse et Christophe Alzetto, l’artiste plasticien, nous proposent un voyage au centre de « Monstres » et de l’univers peuplés de monstres de Giono.

Rencontre à l’ïle rousse entre trois artistes : Christine Bretonnier-Andreani, Christine Paoli et Antoine Pallavicini

Interview de Christine Paoli, artiste peintre, Christine Bretonnier-Andreani, poétesse et essayiste, Antoine Pallavicini, artiste peintre et sculpteur lors de l’exposition de Christine Paoli et d’Antoine Pallavicini à Ile Rousse en juillet 2021.

Reportage Magjournal77.fr

Exposition Mouroux

no images were found

BABBU

Babbu, notes sur la peinture d’Antoine Pallavicini

BABBU

Orphée ne croit pas à la mort. Il traverse l’enfer pour rechercher Eurydice. Antoine Pallavicini dans BABBU dessine ce qui ne meurt jamais, cette parole investie de l’amour s’originant dans l’enfance, parole mythique opposée à l’histoire et hantée du geste sacré qui la prolonge au-delà d’elle-même. Les visages du père et de l’enfant ont leur propre langue.

{jcomments on}

Le lien d’Amour

Le lien d’amour, notes sur la sculture d’Antoine Pallavicini…

Le lien est ce qui ancre, en filigrane, les choses dans une durée, dans une temporalité intemporelle.

Cette torsion qui prend la forme d’un lien, d’un nœud, rend contigus des espaces hétérogènes : le vide et le plein ; le sculpteur tend à « préserver » comme l’écrit François Jullien à propos des peintres chinois, l’énergie qui pourrait potentiellement survenir en ce milieu. Le vide permettrait le déploiement d’un « souffle d’énergie »1. La fulgurance du « lien d’amour » puise toute sa charge intensive dans la lenteur propre à sa maturation : sculpter le vide n’apparaît pas comme un simple paradoxe, c’est ce qui « permet de circuler librement au travers et réussit à laisser passer (…), l’important n’est pas de déterminer ce qui passe, mais d’en préserver l’énergie. »2

Biographie d’Antoine Pallavicini

Antoine Pallavicini ou une manière d’être au monde, une biographie d’Anoine Pallavicini

Michaux nous prévient que le risque de la faiblesse – à étendre à la vulnérabilité – est de tomber dans une relation de dépendance vis-à-vis du monde :

« Je suis tellement faible (je l’étais surtout), que si je pouvais coïncider d’esprit avec qui que ce soit, je serais immédiatement subjugué et avalé par lui et entièrement sous sa dépendance ; mais j’y ai l’œil, attentif, acharné plutôt à être toujours bien exclusivement moi. »[1]

Antoine Pallavicini savoure sa propre vulnérabilité, cette façon d’être à fleur de peau, de tâter le pouls des choses, se lover dans les creux du monde, tout en échappant à toute forme de pression exogène. Imprégné du parfum envoûtant d’une Corse souveraine, il est habité de la force et de la puissance de son pays tout en fuyant toute relation de soumission. C’est un artiste dionysiaque inspiré par les muses de la musique et de la danse mais si son art est dionysiaque par ses origines, il est apollinien dès qu’il se métamorphose en sculpture, dessin, peinture.

Au commencement de tout son travail est l’émotion, la sensation, l’instinct. Toute cette sensualité caractéristique de l’enthousiasme dionysiaque a de quoi enthousiasmer l’esprit le plus pragmatique.

De l’art de la photographie, Antoine Pallavicini a gardé, à l’exemple de Delacroix, un œil perçant, sûr, à l’affut de la forme. Néanmoins il est homme à saisir la forme et l’esprit de la forme, ce qui fait toute la différence entre reproduction et métamorphose.

De ce regard, à la fois rempli de douceur, tout en étant transperçant, il caresse la forme à naître, l’effleure, la frôle, avant de la métamorphoser. Le bois vibre et devient instrument de musique au corps et à la sensualité féminine. Le bois se creuse et se tend pour que surgisse la cambrure d’une pointe de danseuse. Antoine Pallavicini transforme le bois en instant de grâce. L’artiste exerce son privilège qui l’excepte de tous les autres individus de pouvoir faire de son fantasme un objet réel ; le secret du comment et du pourquoi de l’opération demeure propre à son auteur, mais ce qui nous importe, à nous tous, spectateurs éblouis, c’est que ce fantasme qui lui est particulier, singulier, provoque dans le même temps, le surgissement de notre plaisir. Nous vibrons à l’unisson.

Mais si Antoine Pallavicini sait toucher la corde sensible de notre propre sensualité, il sait également nous emplir des larmes de la tendresse, de l’amour et de la compassion : je pense à ce dessin si intime du père mort ; de son baiser à l’enfant. Le dessin nous rend vulnérables, il nous renvoie à des notions de fragilité, de précarité, d’éphémère. Antoine Pallavicini trace une ligne perméable qui nous relie à lui plus qu’elle ne nous sépare. Le dessin du baiser du père à l’enfant laisse une trace de ce qui nous fuit. S’ensuit un trait particulier, à la fois frêle et fort. On comprend que ce n’est pas seulement l’exercice du voir qui est couché sur le papier mais la vision habitée par ce qu’elle porte de plus vulnérable : le sentiment de l’amour allant du père au fils qui devient, au fil du tracé, la passion du fils envers son père. Le tracé rend au père l’opportunité d’une renaissance ouverte sur l’éternité.

Christine Bretonnier-Andréani, docteur ès lettres

[1] Henri Michaux, Plume précédé de Lointain intérieur, nrf, Poésie / Gallimard

{jcomments on}